26 novembre 2021 par Jean Mermoz

26 novembre 2021 par Jean Mermoz

[ Peinture : La Chevauchée d’Odin – Peter Nikolai ARBO 1872 ]

« Le lion ne vole pas, – c’est le grand prosateur ; le poète est l’aigle, – il a des ailes. Mais le grand poète prosateur, c’est le lion de Saint Marc, qui est un lion qui a des ailes ! »

Barbey d’Aurevilly

Né en 1978, Christophe Scotto d’Apollonia, avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle, prépare actuellement une traduction littéraire des nouvelles de Lovecraft, qu’il espère bien voir devenir la traduction française définitive de cet auteur. Il est aussi cofondateur et directeur de publication et de rédaction de la revue Points & Contrepoints. Vous pouvez également suivre cette revue sur leur page Facebook.

Né en 1978, Christophe Scotto d’Apollonia, avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle, prépare actuellement une traduction littéraire des nouvelles de Lovecraft, qu’il espère bien voir devenir la traduction française définitive de cet auteur. Il est aussi cofondateur et directeur de publication et de rédaction de la revue Points & Contrepoints. Vous pouvez également suivre cette revue sur leur page Facebook.

Cercle Jean Mermoz : Nous avons été agréablement surpris par l’apparition de cette revue contemporaine de poésie qu’est Points & Contrepoints. En effet, la poésie, pris dans sa dimension d’Art Sacré – oscillant entre une poursuite, d’une part, de l’infini et de l’ineffable, d’autre part, d’une forme plus archaïque, et paradoxalement très moderne, d’épopée lyrique et héroïque – a quitté les rivages de nos édifications morale et politique. On se remémore sans peine les immenses foules se rendant à Paris lors de l’enterrement de Victor Hugo, ou encore les innombrables réunions, colloques et symposiums dont l’œuvre de Rimbaud fit l’objet, au siècle passé. Pour notre plus grand malheur, cette époque de batailles et de chicanes, d’adulation et de désolation, autour des poètes et de leurs œuvres, semble révolue.

Dans votre Manifeste P&C (page 9 de la revue), vous revenez en partie sur les effets délétères (dus, à mon avis, à une certaine engeance structuraliste) de déstructurer, démembrer, saucissonner et fractionner la poésie comme un vulgaire saucisson que l’on découperait selon son bon goût, ce qui en a fâcheusement retiré « la substantifique moelle », pour user de la langue de notre Divin Rabelais. Ainsi écrivez-vous : « Peu importe qu’elle soit en prose ou en vers, libres ou rimés, sous forme de courte nouvelle ou de sonnet. Ces distinctions engraissent une dispute de chiffonniers universitaires s’arrachant les reliques de sépulcres en vue d’une chaire de vanités. La poésie, elle, se fait hors les murs. »

Ce saucissonnage sauvage et hermétique est-il à l’origine de cette disparition de la poésie, en tant qu’horizon des possibles et des pensables peuplant notre imaginaire ?

Christophe Scotto d’Apollonia : Ce n’est en effet pas la création des diverses formes poétiques (sonnet, ballade, rondeau, poème en prose, roman même, ou autres) ni la structure métrique (heptasyllabe, alexandrin, hémistiche, rime, vers libre, etc.) que nous critiquons, car nous les croyons toutes nécessaires au gré des exigences intimes du poète.

Le problème que nous mettons en avant est celui de la domination bureaucratique et technocratique de la vie intellectuelle française, en raison du rôle prépondérant qu’y tiennent l’Université, plus précisément la formation universitaire et les universitaires depuis quelques décennies, disons depuis l’après-guerre, et dont résulte la réduction de la poésie à une étude technique et technocratique sur le mode inductif (propre au commentaire composé universitaire), dont le post-structuralisme et le déconstructionnisme sont en des symptômes. La vie littéraire française, en particulier poétique, s’est construite, depuis François Villon au milieu du XVe siècle et Rabelais à l’aube du XVIe, puis jusqu’aux Surréalistes dans le second tiers du XXe, contre l’Université, contre la rue d’Ulm et contre l’Académie. Aucun grand poète des siècles précédents ne fut professeur d’université. Aucune des myriades de professeurs qu’a connues la France n’a laissé un grand nom dans les lettres. Les poètes étaient prêtres, militaires, explorateurs, marins, médecins, avocats, politiciens, journalistes, hommes d’affaires, rentiers, facteurs, guichetiers, manouvriers, gigolos, prostituées, délinquants ou clochards, mais jamais professeurs ; et les rares esseulés dans ce domaine ne furent point professeurs de littérature : Julien Gracq en géographie, Mallarmé en anglais et à regret.

L’Université est à la pensée ce que l’Académie est à la langue : un cimetière.

Car il faut bien avoir à l’esprit qu’un professeur d’université est un chercheur, non un penseur : c’est un ingénieur des lettres. On lui demande d’étudier un manuscrit pour en connaître les différentes versions, préciser le sens des mots à telle époque, établir un manuel technique semblable à ceux concernant l’électroménager. Rien de plus. Il est d’autant plus tenu à une réserve intellectuelle que sa carrière n’est pas libre, mais sujette aux cooptations, copinages, jalousies des collègues, tentations financières (grâce aux subventions accordées à telles ou telles recherches ou idéologies), nécessités d’avancement, vanités mondaines des titres ronflants, en vue d’obtenir des faveurs, des admirations, etc. Par là même, sa parole est restreinte et compassée sous peine de mort socioprofessionnelle, donc de ruine financière et d’esseulement social. Cela est encore plus vrai de nos jours où des groupes de pression forcent des professeurs à la démission, interdisent la présence de certains invités aux colloques, – et ce n’est qu’une question de temps avant que planent menaces de lynchages et d’assassinat. C’est pourquoi les grands poètes dédaignaient la Faculté des Lettres (avec souvent en poche, il est vrai, un baccalauréat qui valait presque un Master actuel). André Breton et Aragon refusaient même d’accorder un entretien à toute personne qui les sollicitait en vue d’un mémoire ou d’une thèse universitaire ! Il en va de même des prix littéraires, et on pensera au refus méprisant du prix Goncourt par Julien Gracq en 1951, comme au refus du mécénat étatique (résidences d’écriture, subventions, etc.) par la bohême littéraire depuis la Révolution (et ce à l’exception du Second Empire, ce qui tient à l’atmosphère politique de l’époque, où les Français crurent ressuscitée la réconciliation nationale brisée depuis 1793).

En résumé, qu’est-ce que l’Université ? La technocratie et la bureaucratie de l’intellect. Qui sont les universitaires ? Des intellectuels d’État, au sens soviétique du terme.

Il est indéniable que la vie intellectuelle française a sombré ces dernières décennies, la poésie plus que tout autre. Mais observez les éditeurs ! La moindre préface est signée de quelque Normalienne, le moindre appareil critique de quelque maître de conférences, les éditions sont remplies de petits diplômés ès lettres modelés par ces derniers, et les lecteurs de services de manuscrits ne valent pas mieux. D’ici une génération, un Master 2 Lettres Modernes avec mention sera exigé pour la crédibilité d’un écrivain, voire pour être édité… Résultat : sauf rares exceptions, se publie une pléthore de livres médiocres, morcelés commercialement en « genres » et « sous-genres », et sans cesse salués par une critique compassée et frileuse, soumise aux intérêts éditoriaux et vendue à l’idéologie du jour (aujourd’hui droit-de-l’hommiste, gauchiste et néoféministe, demain autre, peu importe).

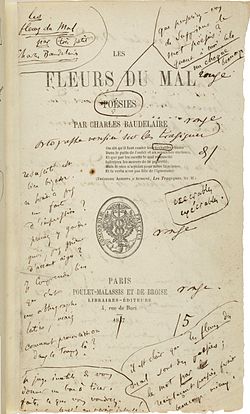

À cela s’ajoute la question de la méthode d’analyse universitaire, purement inductive. Un poème nous décrit la Réalité derrière ses apparences, ses convenances, nous décrit donc une surréalité. Celle-ci est exprimée par les métaphores et le lyrisme du style ; la forme technique sert seulement de maïeutique destinée à favoriser l’émergence de ces derniers. Le poète use donc d’une méthode déductive : il cherche à incarner, littéralement, sa vision de notre univers, de cet univers que la société a saucissonné, découpé, bradé et restreint en totems et en tabous. Sa vision spécifique explose, par dédain, nos conventions morales, sociales, politiques, par la vigueur d’un souffle où l’esprit humain est élevé en ce que les théologiens nommaient chair spirituelle (et si bien chantée par le Dante dans son Paradis). Il nous révèle ainsi une Vérité exceptionnelle. C’est le miracle de la poésie ! Et sa condamnation. Baudelaire fut condamné au XIXe siècle par une société conservatrice et réactionnaire au même titre qu’il l’est au XXIe par les wokistes et progressistes (dans certaines universités états-uniennes où ses Fleurs du Mal sont désormais affublées de trigger warnings, au point d’en contaminer à présent les réseaux sociaux français) ; ses poèmes déplairont toujours sous quelque aspect aux bigots de l’ordre moral d’une époque, nul besoin pour cela d’aller en Arabie Saoudite. Eh bien, cette vision surréaliste ou de chair spirituelle, pour nous y élever, il faut qu’elle soit d’abord pétrie de notre boue : la technicité. La technicité (formes et structures) sert d’os, de squelette aux nerfs du lyrisme et à la chair des métaphores. L’erreur des universitaires est d’étudier et présenter les vers de façon inductive : les os sont considérés fondement et origine de la vision. C’est une analyse cadavérique. Du coup, lorsqu’ils s’essayent à comprendre la vision, ils racontent n’importe quoi, ou avec mesquinerie. Ils ne vivent pas la poésie, ils la dissèquent. Dans le numéro 2 de Points & Contrepoints, je présente un poème totalement incompris malgré un siècle de glose universitaire : « Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive… », extrait des Fleurs du Mal ; je l’étudie selon une méthode déductive et visionnaire, et pour la première fois enfin ce mystérieux poème s’éclaire. Alors il faut certes former les cerveaux à l’analyse, et en tant qu’avocat je puis vous assurer que le Droit forme à l’analyse comme nul autre ; mais il faut d’abord des passionnés, des types prêts à mourir pour quelques vers comme d’autres pour la patrie, et non des technocrates couronnés par la bureaucratie d’État !

À cela s’ajoute la question de la méthode d’analyse universitaire, purement inductive. Un poème nous décrit la Réalité derrière ses apparences, ses convenances, nous décrit donc une surréalité. Celle-ci est exprimée par les métaphores et le lyrisme du style ; la forme technique sert seulement de maïeutique destinée à favoriser l’émergence de ces derniers. Le poète use donc d’une méthode déductive : il cherche à incarner, littéralement, sa vision de notre univers, de cet univers que la société a saucissonné, découpé, bradé et restreint en totems et en tabous. Sa vision spécifique explose, par dédain, nos conventions morales, sociales, politiques, par la vigueur d’un souffle où l’esprit humain est élevé en ce que les théologiens nommaient chair spirituelle (et si bien chantée par le Dante dans son Paradis). Il nous révèle ainsi une Vérité exceptionnelle. C’est le miracle de la poésie ! Et sa condamnation. Baudelaire fut condamné au XIXe siècle par une société conservatrice et réactionnaire au même titre qu’il l’est au XXIe par les wokistes et progressistes (dans certaines universités états-uniennes où ses Fleurs du Mal sont désormais affublées de trigger warnings, au point d’en contaminer à présent les réseaux sociaux français) ; ses poèmes déplairont toujours sous quelque aspect aux bigots de l’ordre moral d’une époque, nul besoin pour cela d’aller en Arabie Saoudite. Eh bien, cette vision surréaliste ou de chair spirituelle, pour nous y élever, il faut qu’elle soit d’abord pétrie de notre boue : la technicité. La technicité (formes et structures) sert d’os, de squelette aux nerfs du lyrisme et à la chair des métaphores. L’erreur des universitaires est d’étudier et présenter les vers de façon inductive : les os sont considérés fondement et origine de la vision. C’est une analyse cadavérique. Du coup, lorsqu’ils s’essayent à comprendre la vision, ils racontent n’importe quoi, ou avec mesquinerie. Ils ne vivent pas la poésie, ils la dissèquent. Dans le numéro 2 de Points & Contrepoints, je présente un poème totalement incompris malgré un siècle de glose universitaire : « Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive… », extrait des Fleurs du Mal ; je l’étudie selon une méthode déductive et visionnaire, et pour la première fois enfin ce mystérieux poème s’éclaire. Alors il faut certes former les cerveaux à l’analyse, et en tant qu’avocat je puis vous assurer que le Droit forme à l’analyse comme nul autre ; mais il faut d’abord des passionnés, des types prêts à mourir pour quelques vers comme d’autres pour la patrie, et non des technocrates couronnés par la bureaucratie d’État !

Observez que l’État français est dirigé par des technocrates et bureaucrates équivalents des Normaliens et Universitaires : les Énarques et diplômés de Science-Po. On voit le résultat : la France, grande puissance et destinée exceptionnelle, est devenue en quelques décennies un néant méprisé par sa propre population. Le milieu littéraire français est à l’image du milieu politique pour des causes identiques.

CJM : Dans votre revue, vous mettez un point d’honneur à publier des poètes contemporains. Or, on sent dans leurs vers que l’influence mallarméenne de l’hermétisme suggestif, de l’Art pour l’Art, est moins présente chez eux. Pensez-vous que cette recherche de l’indicible catalysé sous une forme interstitielle de poésie, est en partie à l’origine de la désaffection populaire dont la poésie est victime ? Devenu illisible, nous autres lecteurs aurions délaissé cet Art sacré.

C.S.d’A. : Il est indéniable que la poésie depuis deux siècles fut progressivement désaffectée par le lectorat francophone, pour l’être totalement de nos jours, au point que nombre de gros éditeurs refusent à présent d’en publier. Cela explique aussi pourquoi elle est devenue l’apanage des « spécialistes » rétribués et des étudiants avides de bonnes notes.

Il me semble que l’Histoire et la politique surtout sont à l’origine de cette désaffection.

Premier problème : jusqu’à la Révolution de 1789, la poésie est estimée, admirée, mais lue et pratiquée par les hautes classes éduquées. Seules la noblesse et la grande bourgeoisie saluent François Villon et Pierre de Ronsard, applaudissent Corneille et Racine, à cette époque où, de toute façon, 90 % à 95 % de la population s’avéraient complètement illettrés ; les poètes étaient en réalité l’expression sublimée de la haute caste. Or, depuis la bataille d’Hernani (1830), soit voici presque deux siècles, les poètes se sont dressés en révoltés contre un public dénoncé comme « bourgeois » puis « vulgaire ». Les poètes ont insulté le public d’incultes semi-illettrés engendré par la démocratisation des diplômes et du savoir (autrement dit, par « le bac pour tous »). Ce public-là, qui fait les belles heures des éditeurs, le succès de librairie d’une littérature de caniveau (très genrée, sans style, axée sur un scénario-cinéma), n’a pas en effet l’éducation intellectuelle nécessaire pour comprendre la poésie, c’est-à-dire l’art le plus complexe, le plus élevé, le plus patient, et qui suscite un certain apprentissage. Cependant, ces semi-illettrés sont auréolés de baccalauréats, de diplômes d’études supérieures, se voient confier l’éducation des jeunes générations via le professorat et le journalisme…

[Mallarmé photographié par Nadar ≈1890]

Le miracle est tout de même arrivé : le développement exponentiel des réseaux sociaux a recréé un lien, certes virtuel donc ténu, mais un lien tout de même, entre les bohémiens. Les ravages d’esseulement des années 1980, 1990, 2000, et même encore 2010, se font toutefois cruellement ressentir, tandis que les séquelles de la gentrification s’avéreront peut-être irréversibles. Il faut cependant tenter de les cautériser. D’où Points & Contrepoints.

CJM : Dans votre revue, vous avez consacré votre dossier Les Méconnus à André Chénier, par un profond et bel article de Stéphane Barsacq suivi d’un anthologie. L’œuvre de Chénier est relativement peu connue, voire totalement oubliée. Pourtant, son poème “Hymne à la France” est un véritable joyau poétique. Le resurgissement d’une ancienne figure, désormais méconnue, ouvre de large perspective dans l’optique d’une renaissance populaire de la poésie. Est-ce en partie l’objet de votre revue ?

C.S.d’A. : Comme je l’ai précisé, je doute que la poésie ait jamais été populaire, et je pense au contraire que c’est la démocratisation de l’intellect qui l’a isolée, la populace préférant actuellement, pour poésie, les déchets verbaux du rap. On observera au passage que l’Université s’avoue en parfait accord avec le vulgaire, puisque la rue d’Ulm reçoit en grande pompe les chanteurs de rap Booba et Médine, le premier consacré par elle « prince des poètes » de notre siècle. Il ne manque plus que l’inénarrable poétesse Aya Nakamura pour obtenir la sainte trinité poétique ! Voici le résultat d’être gouvernés par les énarques de l’intellect que sont les normaliens : on obtient le même visage dans la vie de l’esprit que dans la vie politique : la beauferie couronnée.

Points & Contrepoints se tient à des années-lumière de ces mondanités intéressées. Notre objectif est de rassembler une élite, une aristocratie de la poésie, en lui offrant un phare salvateur, une capitale de bohème. Or, qui l’incarnera mieux que tous ces poètes dédaignés, voire ignorés des histoires littéraires, que ces grandioses Méconnus ? Les Méconnus, tel est le nom de la série qui irrigue notre revue et relie ses numéros. Chaque numéro propose la découverte d’un poète méconnu, très sous-estimé, que les amoureux de poésie se doivent de connaître pour découvrir un nouvel angle de vision de notre héritage culturel. Autour de ses mânes, nous rassemblons des poètes et critiques vivants, eux-mêmes souvent méconnus, mais pas toujours, dont la vision nous paraît digne d’être signalée à nos contemporains.

Pour répondre ainsi à votre question, c’est toujours une élite qui guide le peuple, et si nous savons susciter et lier cette nouvelle élite, la signaler à quelque éditeur, sa vitalité « spirituelle » (passez-moi le mot) servira de nouveau clergé au peuple (contre les tartufes des universités), et permettra ainsi la renaissance populaire de la poésie que vous appelez de vos vœux.

Nous l’avons déjà précisé dans notre Manifeste : « La poésie est pour nous une religion de mystiques, s’exprimant dans une prière – chrétienne, islamique, païenne, athée –, où le langage se modèle comme une chair sur la langue et sur les doigts, jusqu’à pétrir l’âme physiquement. Les grands poètes, à une époque moins irréligieuse et rationaliste, étaient des prêtres, des chamans, des soufis, des prophètes, des druides, des völva. La poésie est un art sacré. »

CJM : Dans votre manifeste, justement, vous revenez sur le lien intime unissant la violence symbolique et la poésie : « Car la poésie se traque contre nous-mêmes, et alternativement taureau et toréador, nous tentons de nous baigner dans le sang résurrecteur qu’il nous faut arracher par une violence salvatrice, à coups de cornes et d’épées, contre nos médiocrités intime et nos paresses mondaines ». L’amateur de Rimbaud ne peut qu’acclamer et s’enjoindre à votre description. La poésie bat la mesure des Cœurs suppliciés. Nous avons déjà défriché quelques ronces environnant cette question avec Juan Asensio (présent dans votre revue), autour de la bloyenne question : le Roman est-il le Sang de l’Homme. La Poésie est-elle le sang de l’Homme ?

C.S.d’A. : Je ne sais pas très bien comment interpréter cette métaphore d’un auteur à la foi chrétienne ardente et que j’ai finalement peu lu. Au sens théologique, elle signifie souffrir la Passion christique, donc entrer par Dieu en communion avec les hommes et les saints.

C’est par ailleurs, avec moins d’envergure, une métaphore commune que celle « d’écrire avec son sang ».

Comme je l’ai précisé, toute poésie est mystique, donc une aventure spirituelle. Or, une telle aventure « se paye », comme disait Céline, poète en prose s’il en fut. Aucun homme ne saurait être pris au sérieux s’il n’est prêt à mourir sur-le-champ pour ses idées, y sacrifier son confort, sa fortune, ses amours, sa santé. Les mystiques chrétiens souffraient atrocement des stigmates, partaient évangéliser les patelins paumés, au risque d’y être asservis ou assassinés.

Écrire doit être une nécessité intérieure, vous inciter au suicide plutôt qu’au silence, déterminer vos destinées personnelles et professionnelles, puis chaque mot vous déchirer pour sublimer. Sinon, vous êtes un blablateur. C’est cette souffrance qui touche à la grandeur et à l’universel, donc vos lecteurs et auditeurs.

CJM : Vous avez consacré un lumineux article de votre revue à la peinture à travers l’analyse d’un tableau de Manet, Olympia, que vous avez surnommé Manifeste de la modernité. Vous revenez sur le lien étroit unissant le logos et la peinture : « La peinture était le logos exprimé de la civilisation ». Certains iconoclastes pourraient vous rétorquer que le texte ne peut et ne doit se lier d’une quelconque manière à l’image. Elle aurait son ordre propre, et ne saurait être décrite sans être altérée. La poésie peut-elle s’amarrer au bateau peinture, ou doit-elle être insoucieuse de tous les équipages ?

C.S.d’A. : La poésie n’a ni à s’amarrer, ni à ignorer les autres arts, elle qui en est le sommet, l’Art majeur : à la fois musique, peinture, sculpture, architecture, philosophie, et plus encore : incantation magique !

Nous avons fait le choix de ne pas illustrer notre revue, sinon par un portrait en noir et blanc du Méconnu, ou de la Méconnue, à l’honneur. Je répugne à ces recueils et revues de poésie qui se sentent forcés d’illustrer tout poème de tableaux et dessins, et deviennent de véritables ouvrages d’art plus que des recueils d’écrits. Cette débauche d’images est ridicule et insupportable ! Ce serait comme d’exiger, pour chaque récitation de poème, des images vidéo spécifiques, ou bien une musique composée spécialement. Or, le poème se suffit en soi. Le mélange des arts, quant à lui, crée une nouvelle œuvre : chanson, opéra, film, etc. D’ailleurs, illustre-t-on autant les romans ? Ces derniers n’étaient jadis illustrés qu’afin de plaire au public le plus bas ! Aujourd’hui encore pour… les enfants.

Cette obsession actuelle de l’illustration prouve un certain mépris envers la poésie : l’éditeur craint que le lecteur s’ennuie, et veille à retenir son attention. Or, c’est à mon avis l’inverse. En nous forçant à l’attention permanente, œil sur le qui-vive, en introduisant en permanence un tiers (le peintre ou graphiste), cette débauche illustratrice gêne l’intimité de la lecture, le tête-à-tête avec un auteur, le recueillement yeux fermés, la psalmodie des vers, l’incantation intérieure, – toutes habitudes instinctives des générations passées, qu’il nous faut reconquérir.

[ Olympia, Édouard Manet – 1863 ]

Cette nécessaire sobriété ne doit toutefois pas non plus empêcher la correspondance des arts. Ma critique, que vous évoquez, de l’Olympia de Manet, publiée dans le n°1 de Points & Contrepoints, consiste en une analyse déductive, visionnaire et anti-universitaire, rédigée dans un style lyrique. Précisons que Manet était un ami proche sinon intime de Baudelaire qu’il lisait ardemment, et admirait, et qui écrivait sur lui. Nul doute que Manet fut influencé par la poésie et la pensée baudelairiennes. Le génie de la critique, que Baudelaire a d’ailleurs porté à son sommet, est d’écrire justement en communion avec l’artiste, en demeurant très poétique dans son style. La critique est un art incompris, et un grand critique pourrait peut-être devenir l’égal d’un poète en se servant d’une œuvre comme marchepied, comme d’un miroir à traverser pour découvrir de nouvelles visions. Dans notre époque anhistorique, où la littérature et l’art semblent arrivés à un terme, à un point de non-dépassement : le style à une perfection ultime depuis la littérature fin-de-siècle, la forme romanesque parachevée depuis Proust et Céline, la poésie située à un point de non-retour avec le Surréalisme, dans cette époque souvent à juste titre accusée de stérilité, la critique d’art et littéraire des œuvres des siècles précédents, en particulier les méconnues, me semble être une terra incognita, le nouveau genre à explorer et définir, plus vaste que tous ceux qui l’ont précédé, à la fois formel et libertaire, comme s’il possédait les qualités du vers libre et du vers rimé.

Il y a un autre genre que la modernité cosmopolite permet de développer à des hauteurs inouïes : la traduction. Il y a tant de grandes âmes inconnues en langue française, et qui écrivirent dans des langues actuellement dédaignées, méprisées, peu connues, ou bien au contraire trop connues et par là même mal traduits car confiés à des « spécialistes » ou des apparatchiks. Les amoureux de linguistique, de langues étrangères pourraient se jeter sur ces langues méconnues, vivantes ou mortes, pour y dénicher quelque génie inconnu, ou nous permettre de redécouvrir ceux que les traductions actuelles trahissent sans vergogne (Lovecraft, par exemple, dont j’offre une traduction inédite et enfin littéraire du conte Dagon dans le n°1 de Points & Contrepoints).

C’est ce qui explique que ma contribution à la revue Points & Contrepoints soit exclusivement composée de critiques et de traductions, que j’envisage comme des poèmes en prose.

Propos recueillis par Camarade Henri